(CONICET-UCC)

Palabras actuales como fake news, deepfake, guerra cognitiva, revelan un problema fundamental: la credibilidad de lo que vemos o escuchamos, particularmente teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de manipulación. Un segundo problema son nuestras reacciones ante esas situaciones, las decisiones y los valores o normas que las guían, sobre todo cuando resultan en respuestas agresivas.

Es un problema tan viejo como la filosofía misma. Parménides (s. VI aC) contraponía el conocimiento de la verdad y “las opiniones de los mortales, que no encierran creencia verdadera”. En paralelo, una larga línea que pasa por Nietzsche y Foucault, ve la verdad como resultado de prácticas sociales y luchas de poder, “como una chispa que salta del choque de dos espadas”. ¿Hay algo verdadero o todo es relativo, según los intereses de cada quien? ¿Hay alguna justificación independiente, o todo depende de lo que logre mayor aceptación o creencia? Son preguntas importantes, porque cada una de las dos posturas reconoce aspectos fundamentales y revela grandes dificultades. Toda la historia de los conocimientos es una historia de las evaluaciones y reflexiones sobre cómo funciona lo que llamamos verdad, a partir de la relación entre lo que nuestras prácticas sociales aportan en su configuración y lo que es independiente de nosotros.

La guerra y el conocimiento. Las prácticas que generamos a partir de lo que consideramos verdadero o falso, bueno o malo, se asientan y generan respuestas o imposiciones. También tienen efectos violentos, incluida la guerra. De ella se han hecho muchas valoraciones distintas. Como escribe Hans Joas en “Guerra y modernidad”, la guerra siempre se vincula con algún tipo de valores, que a su vez revierten sobre los conocimientos. Genera tantos problemas la idea de que gracias a las guerras progresamos hacia una mejora con una finalidad determinada, justificándolas así implícitamente, como la que no reconoce ningún efecto a partir de ellas. La cuestión es qué valores activa y cómo transforma la sociedad y el conocimiento.

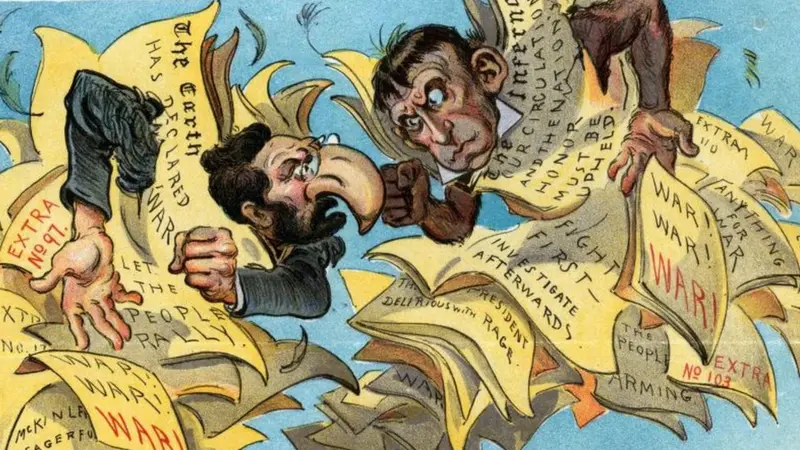

No es lo mismo pensar en una guerra impulsada por falsas noticias (recordemos las mentiras de los medios de Joseph Pulitzer influyendo para que EEUU declare la guerra a España) o por solapados intereses económicos, que, en el otro extremo, cuando se conoce una patente violación de los Derechos Humanos de un grupo étnico y se exige una intervención.

Las teorías de la “guerra justa” plantearon la cuestión de la justificación, y hay quienes dicen que por nuestra capacidad actual de destrucción ninguna guerra puede considerarse justificable, la pregunta de Joas subsiste: ¿cómo vincular y valorar desde nuestras prácticas y valores las diversas formas de guerra?

Levinas, que conoció la guerra del nazismo en primera persona, escribe: “la guerra suspende la moral”. Y agrega: “El engaño y la emboscada – industria de Ulises – constituyen la esencia de la Guerra”. Aunque haya matices y múltiples valoraciones de las guerras (un mínimo ejercicio autocrítico nos lleva a no asumir tan rápido posiciones o a sincerar las que tenemos), las palabras de Levinas obligan a tomar en serio el asunto. Sobre todo, porque hoy tenemos tres aspectos relacionados: la antigua “guerra informativa” (manipulación que falsea la verdad); las psy-ops (operaciones psicológicas para manipular un pueblo, enemigo o propio); y finalmente la guerra cognitiva como tal.

Aunque hay muchas definiciones de la guerra cognitiva, todas tienen estos elementos: una población a la que se apunta, una serie de “datos” para impactarla y la expectativa de alterar sus modos de pensar y actuar. Hay vasos comunicantes con las psy-ops y las antiguas guerras de la información: son formas no-movilizadas (por ejemplo, en un frente de combate), conducentes a generar un sentido común y una creencia respecto de sí y del enemigo.

Los avances tecnológicos, el acceso a nuevos sistemas informáticos y sobre todo la IA, han logrado hacer foco en los sesgos o rasgos particulares de los ciudadanos para generar un efecto colectivo, que caracteriza las guerras cognitivas (como cuando Facebook y Cambridge Analytica manipularon la primera campaña presidencial de Trump).

Pero lo determinante es que no sólo se hacen acciones puntuales para generar una opinión (como los desabastecimientos en época de Allende). A lo que apunta, por técnicas psicológicas sofisticadas y canales de “información” pública y de vinculación entre sujetos, es a la estabilidad misma del conocimiento. A una desestabilización epistémica, no sólo moral.

Erosiona la credibilidad misma de las instituciones, incluidas las científicas – ciertamente problemáticas y necesitadas de revisión, pero que todavía tienen mecanismos de verificación –, que debían garantizar cierta estabilidad a nuestras creencias, al menos sobre cosas del mundo.

Suele decirse que en la guerra la primera víctima es la verdad. Pero en la guerra cognitiva no se trata de una verdad determinada. Recordemos a Colin Powell mostrando su frasquito en la ONU y las “pruebas” sobre armas y plantas de Saddam Hussein. Se sabía antes que era un criminal, pero eso nunca había sacudido la indiferencia internacional. Luego de esa puesta en escena, siguió siendo el mismo criminal que antes, pero no por esas pruebas aducidas. No importaban los hechos, sino generar un tipo de convicción generalizada. Un salto de fe omniabarcante, incapaz de autoevaluarse. Se había ganado y estabilizado una creencia generalizada que no necesitaba que evalúen sus afirmaciones.

Pero ese movimiento inicial de eliminación de los controles epistémicos, sumado a las nuevas capacidades tecnológicas, y la consolidación de una creencia que se autosatisface sin requerir otra cosa que otros que afirmen lo mismo desde el mismo sesgo (potenciado por los algoritmos de búsqueda), conducen en la guerra cognitiva a otro nivel del asunto. Más que generar una creencia, destruye toda confianza en los dispositivos que garantizaban certidumbre suficiente para las afirmaciones sobre el mundo.

Sólo queda el enfrentamiento de creencias, sin verificaciones. Destruye la creencia de que puede haber alguna instancia capaz de evaluar y juzgar las propias creencias.

Conocimiento, consenso, paz. La revisión crítica de los propios valores y cómo la guerra y la violencia los atraviesan – y viceversa – propuesta por Joas, es un punto de partida para sensibilizarnos respecto de nuestros sesgos y su falibilidad. Para ver las experiencias que marcan los valores al enfrentar esas situaciones límite. Pero es difícil pensar el criterio para abordar el choque de dos o más valoraciones distintas, genuinas quizá respecto de las experiencias de quienes las sostienen, pero necesitadas de algún tipo de verificación o refutación.

En 1962, Habermas publicó “Historia y crítica de la opinión pública”, donde estudia el surgimiento de la opinión pública (en realidad, de todo el espacio público de discusión con características democráticas e ilustradas). Frente a modos previos y antidemocráticos de decidir, la modernidad exige consensos, generalmente establecidos como “opinión pública”. Muestra cómo la prensa, el gran medio para generar esa opinión, tuvo diversas funciones: dar noticias políticas, científicas y económicas, generar crítica y también distraer con banalidades. La legitimidad de las decisiones comenzó a atarse cada vez más a la aprobación pública.

Desde entonces, Habermas ha pensado los procedimientos legítimos para construir ese consenso, de un modo democrático, libre de coerción, ignorancia, manipulación y asimetrías. El consenso genuino requiere verdad en las afirmaciones sobre lo constatable, corrección normativa en el cumplimiento de reglas y veracidad en las expresiones de las personas. Debe cumplir reglas como la participación y aceptación de los afectados por una norma.

La crítica respecto de la difícil “aplicabilidad” de esos criterios no quita que de lo que se trata es de proponer criterios para evaluar nuestras prácticas; criterios que, a su vez, surgen de ver cómo funcionan nuestras prácticas mismas.

También ve el peligro de una “re-feudalización”: hoy la opinión está manipulada no por representantes cortesanos sino por las “public relations” corporativas. Esto, sumado a las transformaciones tecnológicas y comunicativas, le lleva a publicar en 2022 “Una nueva transformación estructural de la vida pública y de la política deliberativa”. Para que la ciudadanía acepte la legitimidad del espacio público debe considerar que democráticamente participa y se reflejan sus necesidades e intereses. Para que esto suceda y los debates sean realmente de calidad y representatividad democrática, se requiere que los medios digitales actuales cooperen asumiendo esos criterios legítimos. Pero esas plataformas están lejos de cumplir esos criterios.

Incluso hay teóricos de la guerra cognitiva que proponen responder a la guerra con guerra, usando precisamente instrumentos coercitivos y manipuladores. Conviene entonces revisar los valores y criterios de validación. O será, otra vez, la guerra de todos contra todos. No solo cognitiva.

Comentarios Cerrados